伊勢湾台風(1959年)

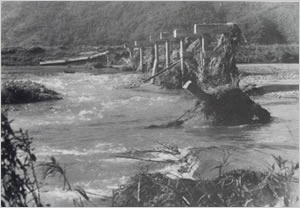

揖保川氾濫、堤防決壊(宍粟市[旧一宮町]福知付近):兵庫県内の降雨状況は、県北部と淡路島の南部では全般に200mm以上で、県北部の一部では300mmに達した。この雨で円山川支流の奈佐川の堤防が決壊・氾濫し、豊岡市内の約60%が浸水した。 提供:兵庫県CGハザードマップ

1959年(昭和34年)9月26日18時頃、後に「伊勢湾台風」と呼ばれる台風15号が和歌山県潮岬の西に上陸した。上陸後もあまり勢力が衰えず、早い速度で本州を縦断したため広い範囲で暴風が吹き、名古屋市では最大瞬間風速45.7m/sを観測した。

台風の進行方向東側に当たった伊勢湾岸では高潮により広範囲が浸水、深夜の台風通過で犠牲者が増え、全国で死者4,697人、行方不明者401人、住家全壊40,838棟、被災家屋は500,000棟以上に達し、戦後最悪の台風災害となった。

この台風を契機として、1961年(昭和36年)に災害対策基本法が制定された。

この災害の記録写真

専門家からのアドバイス

この災害で学ぶべき教訓は何か、専門家が解説します。

伊勢湾台風が知らしめた風台風が起こす高潮の脅威

和歌山県・潮岬への上陸時の最低気圧が929.5hPa、平均最大風速が33.5mという、非常に大型の台風でした。こうした風が強い台風では、海水が風に吹き寄せられて潮位が上がる高潮が脅威に。そして、伊勢湾の西側を沿うようにコースをとったことで、その脅威がより高まりました。また、名古屋港近くの貯木場では、保管されていた海外からの輸入原木が、人が住むエリアへ流される二次被害も起きました。建物を破壊したり避難民を巻き込んだりと、その破壊力は凄まじく、これも高潮と高波によって発生したのです。

また、国レベルで見ると、災害に対する法整備が今ほどなされていなかったことが、大きな被害となった要因と言えます。伊勢湾台風を受けて、国は1961年に災害対策基本法を公布。防災に関する責務の明確化や組織の設立などを規定し、以降の防災に役立てています。

現代では、港湾地区には大量のコンテナなどが集積されているため、その近辺で生きる人は、高潮への危機意識を持つべきでしょう。ただその一方で、一つの災害に固執するのも危険です。「海が近いから高潮に気をつけよう」と意識すると、地震などほかの災害を忘れがちになります。ですので、日頃からいろんな危険を意識する必要があります。

最後に、命を守ることが最も大切ですが、高潮や洪水などの水災害に対しては、その後の生活を考えると、財産を守ることも無視できません。電化製品といった、濡れると困るものを上階へ移動させるなど、未来を生きるための対策をしておけば、「次は自分が避難する番だ」という気持ちを持ちやすいかもしれません。

- 井口 隆

- 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 社会防災システム研究部門 客員研究員 博士(理学)

- 地すべりや山崩れなどの土砂災害を専門に研究し、それと切り離すことができない台風などについての考察も行ってきた。定年後も、災害に関する研究を通して、防災に対する啓蒙活動を行っている。