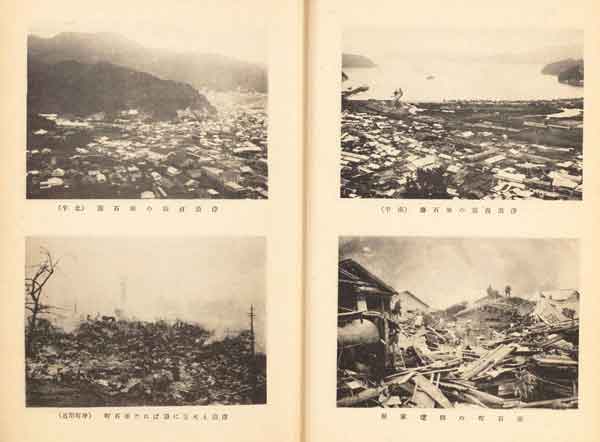

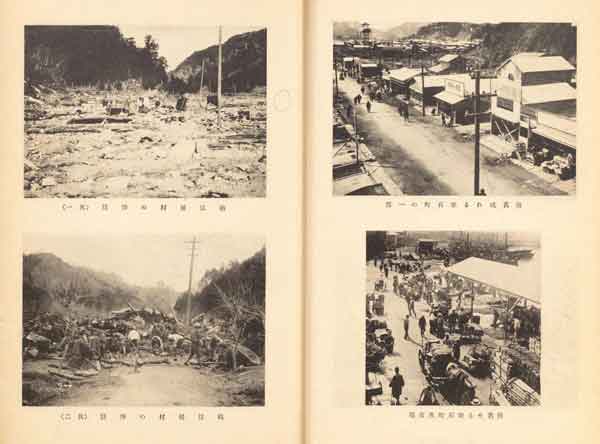

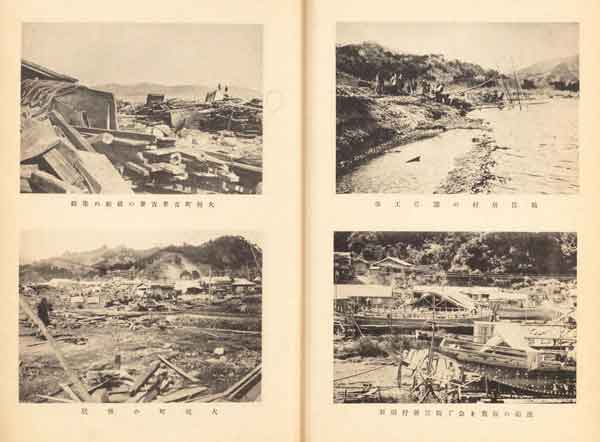

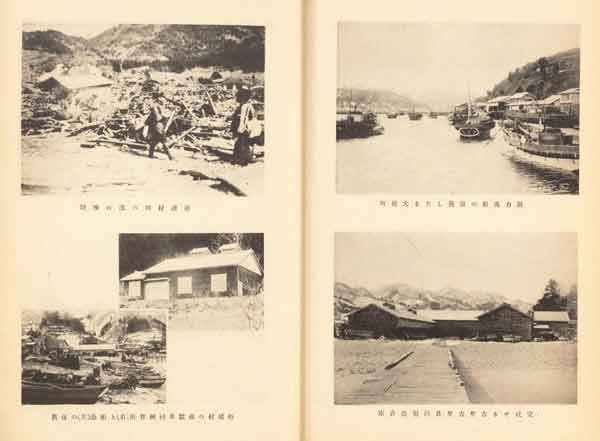

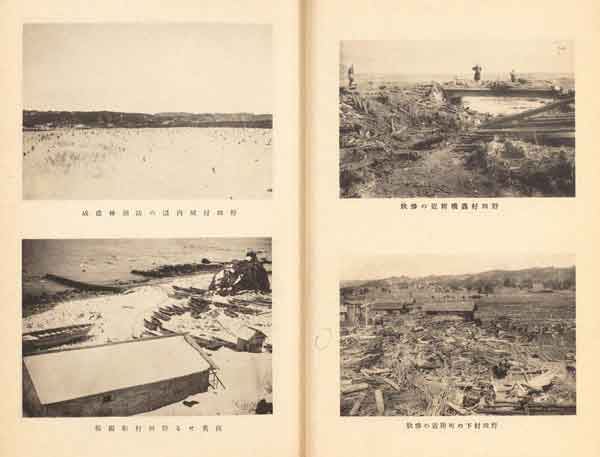

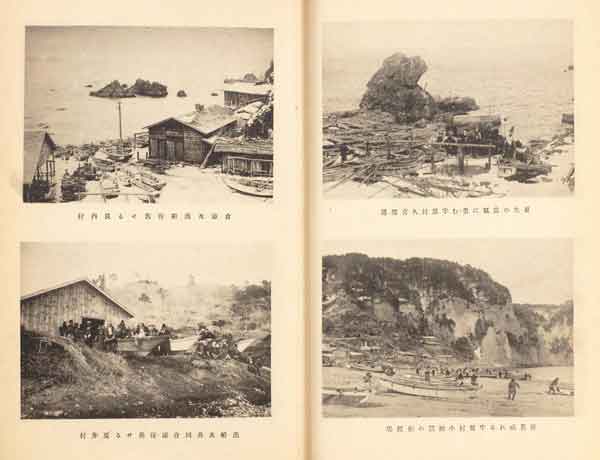

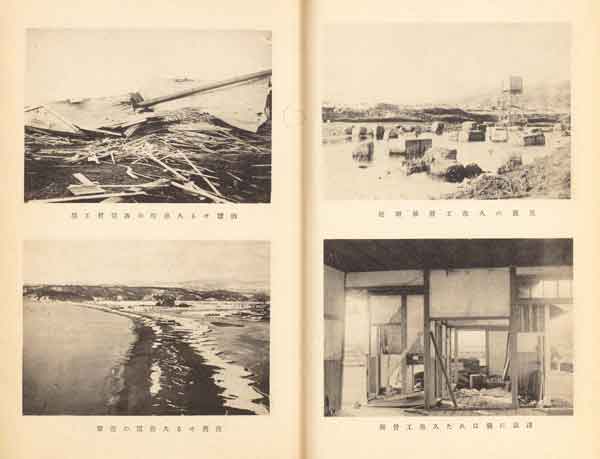

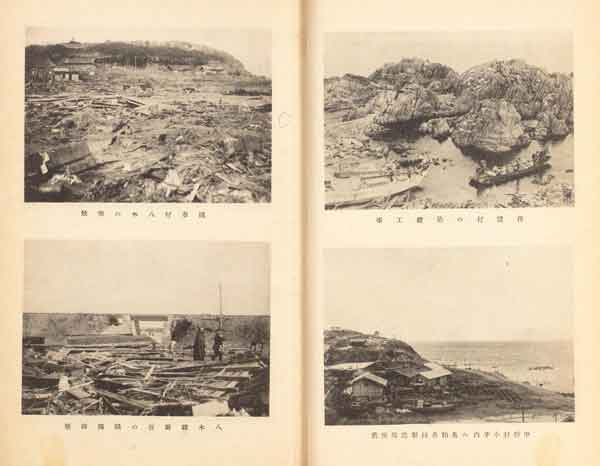

昭和三陸地震(1933年)

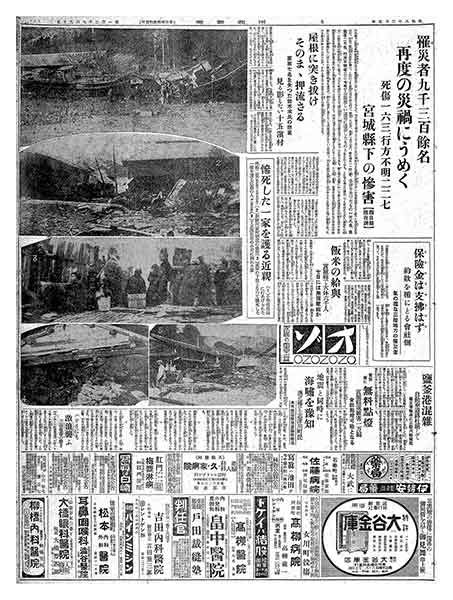

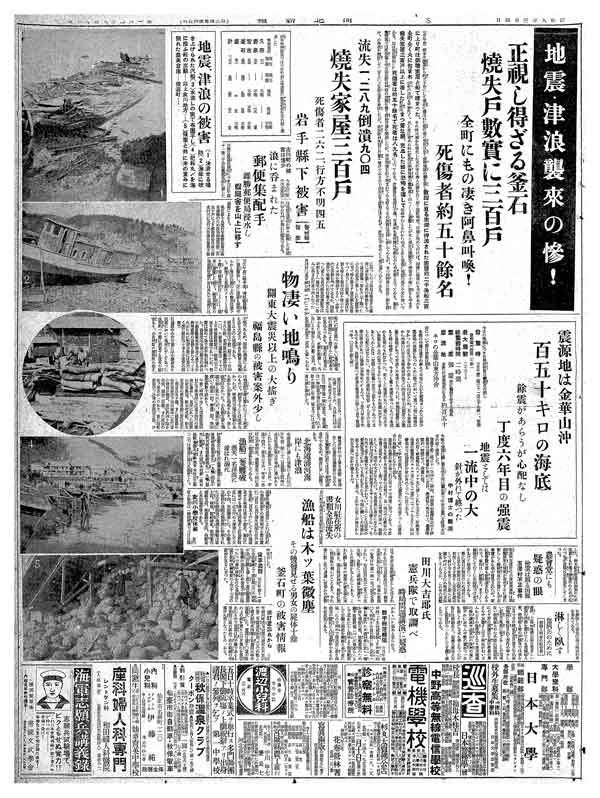

河北新報 昭和8年(1933年)3月5日 提供:河北新報社

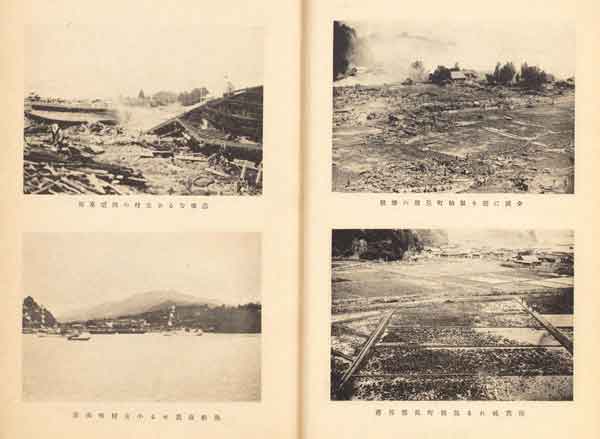

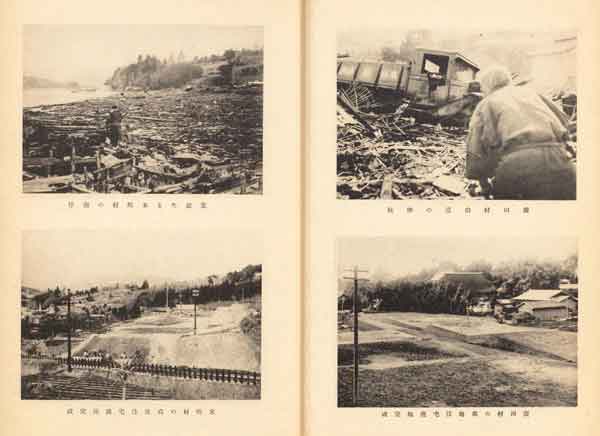

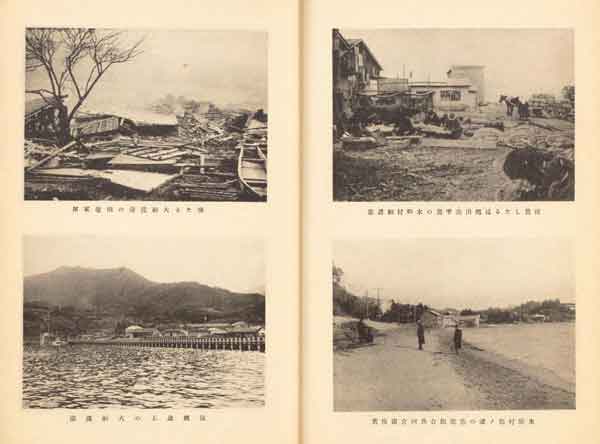

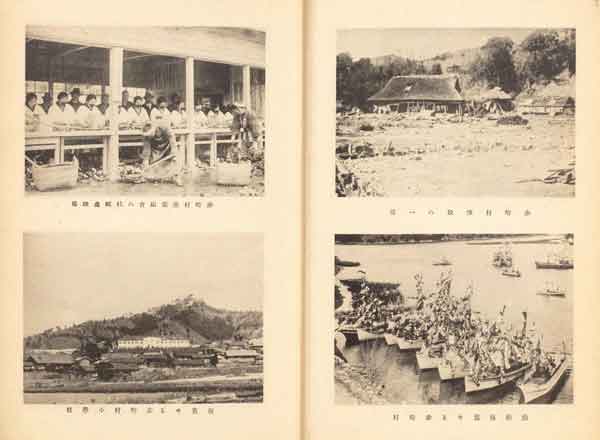

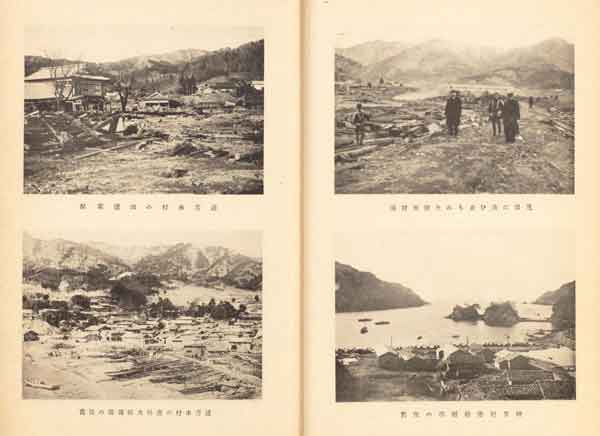

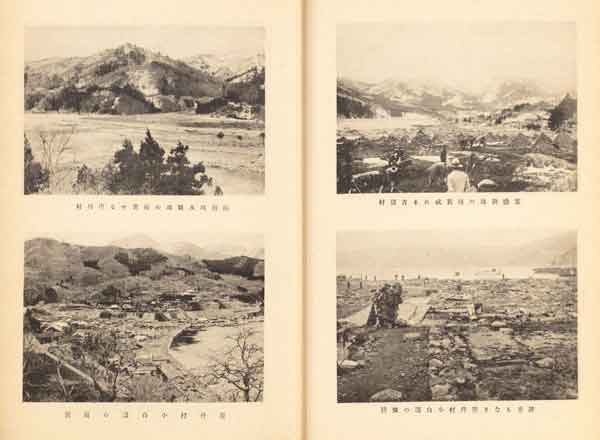

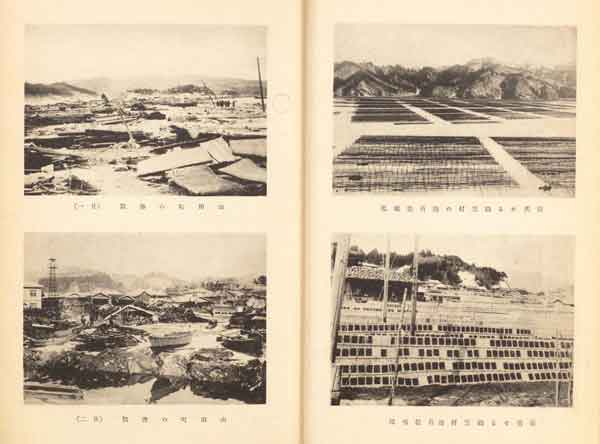

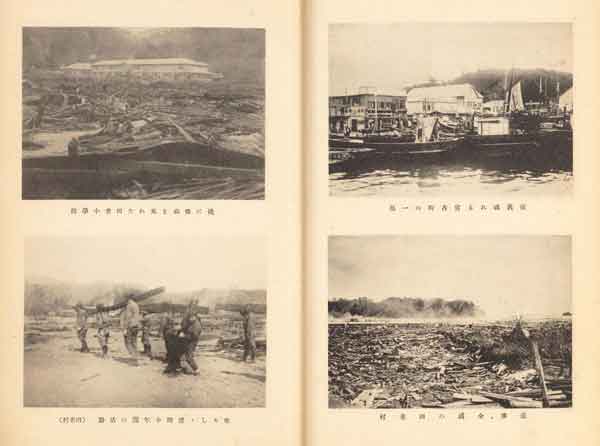

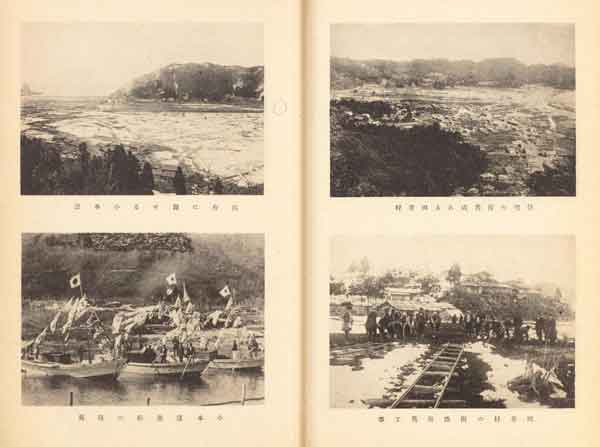

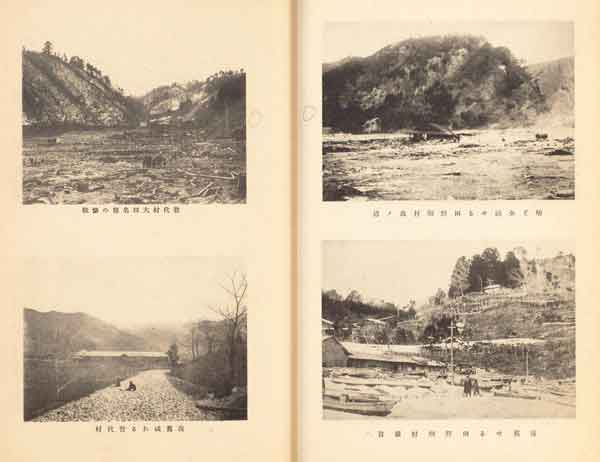

1933年(昭和8年)2時30分頃に三陸沖を震源とするマグニチュード8.1の地震が発生、仙台市や岩手県宮古市で震度5を観測し、北海道から近畿地方にかけて揺れを感じた。地震発生30~50分後から三陸沿岸に津波が来襲し、岩手県大船渡市で28.7mに達した。

この地震による死者・行方不明者は3,064人に達し、約6,800棟の家屋が流出する被害が発生した。日本海溝の東側で発生したアウターライズ地震の例で、地震の揺れに比して津波の規模が大きかった。

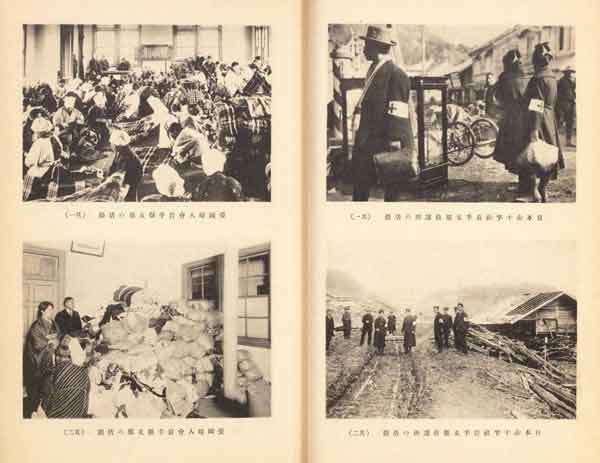

この災害の記録写真

専門家からのアドバイス

この災害で学ぶべき教訓は何か、専門家が解説します。

大きな地震のすぐ後にも、大地震は起こりうる

昭和三陸地震は、海溝の外側の盛り上がった場所で発生した「アウターライズ地震」で、マグニチュード8.1、大きな揺れが観測されました。1896年の明治三陸地震により解消されなかった震源地東側のひずみが解放されてしまったことによって発生しました。

ただ、死者約1,500名、行方不明者約1,500名と、22,000人が亡くなった明治三陸地震に比べ被害は少なくてすみました。その理由は、揺れが大きかったために、すぐに避難を開始した人が多かったこと、明治三陸地震のときに高台移転をしていた集落も多かったことがあげられます。

ただ、一度は高台に移転したものの再び海のそばへ戻ってきてしまった集落もありました。そういったところでは、再び壊滅的な被害を受けてしまいました。

この地震から得られる教訓としては、大きな地震が起きる場所は一通りではないこと。一般的に巨大地震の繰り返し期間は長くなるので、一度巨大地震が起きた場所にはしばらく同程度の大きなものは発生しないという理解がありますが、実際に、明治三陸地震から37年でこれほど大きな地震が起こっているわけです。

そして、高台移転後の津波の危険性が高かった低平地の利用方法です。一度高所に移転した集落が元の場所に戻ったのは、多くの生業が漁業であったため、平時の生活の利便性がどうしても優先されてしまったからです。昔の人は海に行かないと海を見ることができませんでしたが、今はさまざまな技術があります。海に行かずともその様子を見られるようにするなどの技術開発も必要かもしれません。

- 越村 俊一

- 東北大学 災害科学国際研究所 教授 博士(工学)

- 専門は、津波工学。地域の災害に対する脆弱性を評価し、有効な減災策を社会に提案している。2016年、日本シミュレーション学会賞。総務省東北総合通信局長表彰、ジャパン・レジリエンス・アワード優秀賞を受賞。